こんにちは、あずきです。

「仕事も頑張りたいし、子どもとの時間も大切にしたい。でも、思うようにいかない…」そんな風に悩んだことはありませんか?

育休からの職場復帰は大きな挑戦です。

久しぶりの仕事に自信を失ったり、仕事と育児の両立に不安を感じたり、疲労がピークに達して自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

「本当にこのままでいいのだろうか…?」と迷うこともあるでしょう。

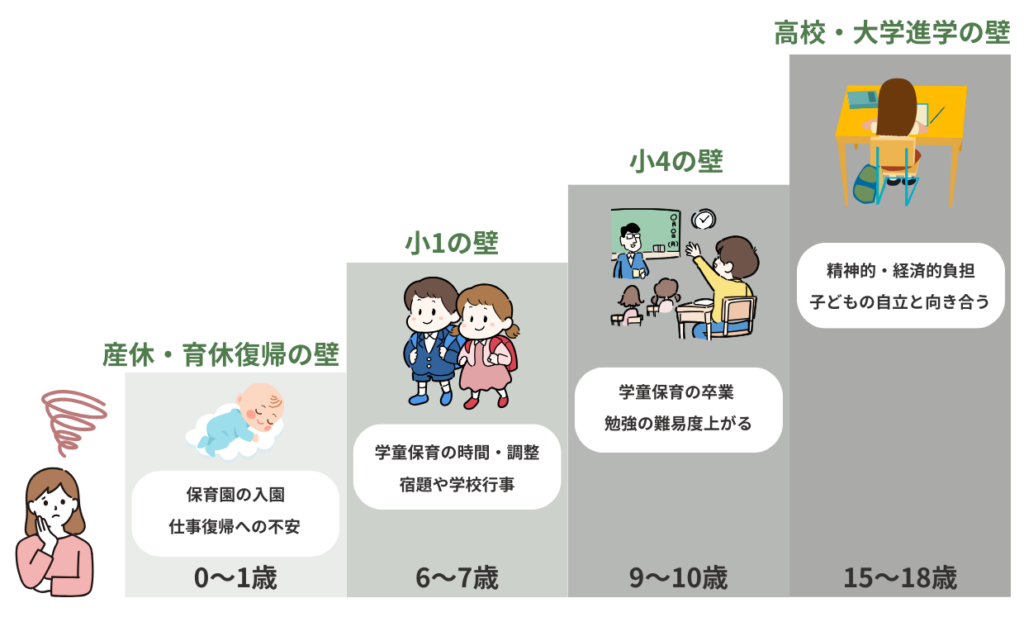

ワーママにとって、子どもを育てながら働くことは充実感がある一方で、多くの「壁」に直面します。

特に、子どもの成長に伴い、働き方やライフスタイルを見直さなければならない場面が何度も訪れます。

まるで、次々に現れる障害物を乗り越えるような日々。

今回は、ワーママがぶつかる代表的な「壁」と、それぞれの乗り越え方について、ワーママ歴15年の私の経験を踏まえて詳しく紹介します。

1.産休・育休復帰の壁(0歳〜1歳)

まず、最初に立ちはだかるのは、「産休・育休復帰の壁」です。仕事のブランクへの不安もありながら、我が子と離れる寂しさもありますよね。そんな葛藤の中、仕事復帰をするワーママの不安は計り知れません。

仕事復帰の壁とは

- 保育園の入園競争が激しく、希望の園に入れないことも

第一希望の園に落ちて、通園時間が片道30分以上になったり、兄弟が別々の保育園で時間も体力も倍以上というのは、私の職場のワーママからもよく聞く話です。

- 子どもの体調不良で頻繁に仕事を休まなければならない

復帰早々に子どもが熱を出し、保育園から呼び出され、何度も早退。その都度、会社に迷惑がかかるのではないかと不安になりますよね。

- 復帰後の仕事のパフォーマンスが低下することへの不安

ブランクによる業務理解の遅れや、新しいシステムについていけないなど、自信を失い、「自分は戦力になっているの?」と感じてしまい、自分は取り残されている気がすると感じることもあるかもしれません。

- 仕事と育児の両立に疲れ、自己嫌悪に陥ることも

「子どもが泣いているのに仕事を優先してしまった」「栄養バランスを考えて料理を作りたいのにできていない」と罪悪感を感じることが、より一層自身を苦しめることもあります。

仕事復帰の壁の乗り越え方

保活(保育園探し)を早めに始め、情報収集や複数の候補を考えておきましょう。

私の場合は、支援センターも併設していて毎週通っていた近隣の認可保育園を希望しましたが、今では英語やモンテッソーリ教育などの教育プログラムが充実している園や給食や自然体験ができる園など多種多様にありますね。

私ももっと調べればよかった後悔しています。

所得によっては認可外保育園の方が費用が抑えられることもありますので、育休中に通園可能な保育園を調べておきましょう。

復帰後の働き方を会社にも相談しながら進めましょう。

復帰前にしっかりと擦り合わせをしておくことで、不安や無理なく復帰できます。

私は、復帰した1ヶ月目は、子どもの発熱などで半分くらいしか出勤できませんでしたが、時短勤務や会社の理解も得られていたおかげで不安や後ろめたさは軽減されていました。

下記のポイントを相談しておくと安心です。

| ☑ 勤務時間の調整 | 保育園の送迎時間を考慮した時短勤務やフレックス制度の利用 |

| ☑ 業務内容の確認 | 以前の部署(業務)に戻るのか、異動や新しい役割があるのか |

| ☑ 在宅勤務やリモートワークの有無 | 在宅勤務が可能か、可能な場合、どの程度利用できるのか |

| ☑ フレキシブルな休暇の取り方 | 子どもの体調不良など、突発的な休暇の対応方法 |

| ☑ 業務の引継ぎとサポート体制 | 復帰後にスムーズに業務を再開できるよう調整や整理 |

その他、仕事に対するモチベーションを維持するためにも、メンタルヘルスサポートやキャリアプランの相談もできると良いと思います。

「すべてを完璧にこなそう」とプレッシャーを感じず、日々の業務の中で1日1つでも「できたこと」を見つけて自己肯定感を高めることも大事です。

復帰前と比べて保育園の送迎などで勤務時間に制限がありますので、一度にこなすのではなく、業務に優先順位をつけることで、焦らず仕事を進めやすくなります。

あとは、躊躇せず周りに頼ることも大切ですね。

自分が休んでいる間に何も変わっていない会社は、それはそれで不安ですよね。

「会社が成長している=自身も成長できる」と信じて、自分のペースで無理なく進めていきましょう。

どれも完璧を目指すあまり、自分にプレッシャーをかけすぎ、自分を責めてしまいがちですが、ある程度の力を抜きながら、「今日も仕事を頑張った」「今日は子どもと過ごせた」と自分を認め、適度なバランスを保つことが大事です。

疲れがたまっていると、どうしても心の余裕がなくなりますので、短時間でも良いので自分がリラックスできる時間を持ち、心と身体をリフレッシュさせましょう。

また、実家やシッターサービスの活用も検討しても良いかもしれません。

私は当時実家が遠方だったので、お互いに助け合えるママ友がいたのが救いでした。

そして、できるだけ家事の作業量は減らしたいので、入園前に購入した「お名前スタンプセット」が大活躍でした!

小学校入学時に準備する方も多いようですが、私は保育園入園から愛用していました。

「すべての持ち物に記名をお願いします」→地味に大変なんですよね…。

洋服から靴下、おむつまで、ポンポン押すだけだったので、これは本当に買って良かったと思います。

小学校の鉛筆やおはじきなど、細かいものもこのセットで完結です!

2.小1の壁(6歳〜7歳)

次にやってくるのは、いわゆる「小1の壁」です。子どもの小学校入学は喜ばしいものの、学校の宿題や行事、地域役員など、未知なる世界がやってきます。保育園時代は良かったと何度思ったことでしょう。

小1の壁とは

- 学童保育の終了時間が早く、フルタイム勤務との両立が難しい

地域にもよりますが、一般的に18時に終わる学童保育が多いようです。通勤時間や勤務時間によっては残業ができず、定時にダッシュで帰宅するワーママも少なくないはずです。

- 長期休み(夏休み・冬休み)に預け先がなく、仕事との調整が必要

長期休みも学童保育の利用は可能ですが、送迎が必要だったり、お弁当持参が必要だったりと、通常と異なる場合もあり、育児と仕事の両立に一層負担がかかります。

- 宿題や学校行事への対応が増え、親の負担が増大

毎日の宿題を見てあげる時間が取れずストレスになったり、保育園とは違い、学校行事はほとんど平日ということが多いため、仕事の調整をしたり、参加できないことへの罪悪感が増すという方も多いです。

小1の壁の乗り越え方

地域の学童保育の下調べもしつつ、時短勤務や在宅勤務など会社との調整や民間学童やファミリーサポートの利用も検討しましょう。

中には、学童保育からそのまま地域の習い事に通うことができ、お迎え時間を遅らせながらも習い事の時間も確保できる学童保育もあります。

私の会社では時短勤務は3歳までだったので、9時~18時のフルタイムワークでした。

幸いにも、息子の通っていた学童保育は19時までの延長保育をしていたので何とか間に合っていましたが、18時までの場合は、8時半~17時半の勤務で事前に相談をしていました。

また、念のためファミサポの登録もしていましたよ。

事前に長期休み前の計画を立て、学童保育の利用方法や家族と調整が必要です。

時短勤務・フレックスタイム制が活用できる会社の場合は、子どものリズムに合わせた働き方を検討するのも1つです。

私の会社は残念ながら調整が難しかったため、今思い出すと、毎日ひたすら必死に仕事と家事をこなしていた感じでした。

ただ、学童保育では学校の宿題を見てくれていましたので、それはとれも助かっていました!

おやつも出るし、毎日遊ぶ友だちもいる!と、プラスに捉えて任せてしまうと少し気がラクになります。

できれば我が子のことはすべて自分で関わりたいと思いますよね。

宿題もちゃんと見てあげたいし、行事やイベントは、基本的に時間が許せばできる限り参加したいと思うのも当然です。一方で、ワーママにとっては仕事にも責任があり疎かにできるものではありません。

この機会に翌日の準備や宿題を自分でできるように習慣化することで、子どもの自立を促し、親の負担を軽減するのも手です。

学校行事は、年間スケジュールを把握して仕事を早めに調整したり、行事参加の優先順位を決めた上で、子どもにも納得をしてもらうことも大切かもしれません。

保育園の準備はすべて親がやっていましたが、小学生になってからは自分で準備ができるよう、ランドセルラックを購入しました。

教科書はもちろん、学校で必要なハンカチやお道具類などもここに収納して、子どもが自分で用意できるようにすることで、「自分でできた」と成功体験を積むことにも成功しましたよ!

中学生になった今でも役割変わらず愛用しています。

3.小4の壁(9歳〜10歳)

進級して落ち着いたのもつかの間、次は「小4の壁」です。

個人差がありますが、子どもの成長とともに、情緒面や学習面で試練がやってきます。成長は嬉しいことですが、親も初めての経験ばかりで不安が募ります。

小4の壁とは

- 学童保育を卒業する時期になり、放課後の居場所を確保する必要がある

学童保育は基本的に小1~小6の児童が対象ですが、自治体によって「低学年を優先で受け入れ」「小1〜小3の低学年のみ受け入れ」など、受け入れ対象の基準が異なります。また、小3か小4で退所する子どもが多いことから、同年代のお友達がいなくなるため、お子さま自身が行きたくないと言うかもしれません。

そうすると、急に一人で留守番することになり、子どもが不安を感じたり、母親としては「ちゃんと帰宅したのか」「何をして過ごしているのか」と心配が尽きません。 - 勉強の難易度が上がり、親のフォローが必要

これまで積み重ねてきた学習量の差が一気に出る時期でもあり、今はさまざまな教科で学習内容が抽象的になり、思考力や表現力、判断力が求められる時代です。親世代が経験していないような学習内容もあり、家庭学習のサポートが大変になったという声をよく耳にします。

また、首都圏においては中学受験をする割合が年々高まっており、受験対策のが本格化する時期でもありますので、親の負担が増大します。 反抗期が始まり、親子関係が変化する

もちろん個人差はありますが、反抗期が始まり、見えない不安やストレスから不機嫌な態度をとるようになります。成長の過程と分かっていても、親は子どもの変化に戸惑い、親子関係が変化する時期でもあります。「これまで話してくれていたのに」「返事がそっけなくなった」など子どもとの距離を感じることもあるかもしれません。

小4の壁の乗り越え方

可能であれば、春休みなどを利用して留守番の練習をさせたり、防犯や連絡手段のルールを決めておくと、親も子どもも安心です。

毎日一人は不安という場合は、通える範囲内で習い事を始めることを検討しても良いかもしれません。

息子もこのタイミングで近所の習字と学習塾に通わせました。

子どもが夢中になれるような習い事があれば、成長や自信を促せる機会になります。

どうしても心配であれば、民間学童の利用も検討しましょう。

周りのママ友の中には、働き方や退職を検討する方もいました。何がベストか考え、不安が解消できると良いですね。

特に、下校時は少人数での帰宅となり、一緒に下校するお友だちによっては、1人になる時間も多くなるかもしれません。

防犯ブザーは欠かせませんね。入学と同時に準備するご家庭も多いですが、定期的にきちんと機能するか確認しましょう。

学習につまずいて自己肯定感が下がっている状態が続かないよう、結果ではなく、頑張った過程をほめるようにしましょう。

「すごく努力しているね」「毎日コツコツ勉強していてすごいね」など、子どもが頑張っているという事実を認めることが大切です。

また、できれば学習をサポートして、どこでつまずいているのか確認して復習することも重要です。

ただ、我が家のように、親が教えることで反発してしまうようであれば、習い事や学習塾の選択肢を増やした方が、かえって子どものためにもなり、互いに精神的な負担は減るかもしれません。

まずは、この年頃の子どもには変化が起こることを知っておくだけでも、心の準備ができます。

私が気を付けていたことは、子どもの話を否定せず、とりあえず受け止めることです。

息子が近寄ってこないときは距離を置き、話しかけてきたときには、思い切り話し相手になってあげることを意識していました。

とは言っても、親も人間。

日常のストレスや疲労から感情の起伏はありますよね。

そういうときに限って、子どももイライラしていて、お恥ずかしながら衝突することもありました。

ただ、経験した身からすると、親が安定した気持ちでいると、子どもも比較的穏やかでいられると思います。

4.高校・大学進学の壁(15歳〜18歳)

最後は、「受験・進学の壁」です。子どもの将来にも関わる大事な時期。私たちの時代とは違う学習内容や受験制度、進路の選択肢も広がっていますので、親も理解する必要があります。

受験の壁・進学の壁とは

- 受験や進学で精神的・経済的な負担が増える

受験や進学の時期は、子どもの未来を決める大切な時期です。

子ども自身も進路に悩み、受験へのプレッシャーや進路選択の迷いや焦り、または親に心配をかけないよう遠慮してしまうこともあるかもしれません。そんな中、子どもを見守りつつ、自分の仕事や家事もこなさなければならないワーママは、特に時間的にも精神的にも余裕がなくなります。

また、塾代や予備校代、受験料や入学金などの経済的負担も重くのしかかります。 - 子どもが自立していく中で親のサポートの形が変わる

子どもが受験を迎えたり、進学に向けた準備を始めると、親としての関わり方が変わります。

学校の準備や宿題を手伝ったりする物理的なサポートが減り、精神的な支えとなる部分が重要になってきます。それに伴い、親自身も子どもにどこまで関わるべきか、子ども優先だった生活が落ち着き、自身のキャリアや人生設計を考え直す、そんな悩みも生じます。 - 大学進学後は一人暮らしを始めることもあり、経済的な負担が大きくなる

大学進学を機に、子どもが一人暮らしを始める場合、家賃や光熱費、食費などの生活費を負担することになります。特に、生活費だけでなく、学費や教科書代なども重なるため、家計に大きな影響を及ぼすことがあります。

受験の壁・進学の壁の乗り越え方

高校受験や大学進学を控えた子どもと一緒に、進学先の選択肢や将来のキャリアプランについて話し合う時間を持つことが大切です。

例えば、夏休みや週末に実施される学校説明会やオープンキャンパスに一緒に参加して、子どもがどのような進路に進みたいのかを理解し、サポートできるようにすることが役立ちます。

実際に息子は高校に対して興味がなかったので、夏ごろから学校説明会やオープンキャンパスに積極的に参加しました。

その中で、本人が希望する高校が見つかったので、進路選択という悩みはなくなりました。

焦る必要はありませんが、早めに志望校を選択したり、「サポートするから安心して」と伝えることで、1つずつクリアしていけると良いですね。

早めに教育資金の準備をする

必要に応じてキャリアプランを見直し、経済面の準備を進める

「子どもが希望する学校に行ってほしい」のは正直な気持ちですが、現実的には経済的な心配はありますよね。

息子が希望していたのは私立高校なので、私もまさに今直面しています。

ただ、子どもが小さいころから学資保険に加入していたり、日々の節約や貯金を少しずつ進めてきたので、何とか進学資金は準備できました(私立高校は想定外でしたが…)。

他には、奨学金の制度について早い段階から調べ、必要な場合に備えておくこともできるかもしれません。

また、親としての収入を見直し無理なく支援できるように、パート勤務や時短勤務からフルタイム勤務に切り替えたり、転職や副業を検討することで、経済的な余裕を作ることも1つの方法です。

まとめ

ワーママのライフステージごとに「壁」が立ちはだかりますが、事前に準備し、柔軟に対応することで「壁」を乗り越えることができますはずです。

どの壁も大変ですが、その先には新たな成長が待っています。どの時代も、子どもの気持ちに寄り添い、親が理解者であることを示すことが大事ですね。

同じ悩みを持つワーママ同士で情報を共有しながら、壁を壁と思わず、前向きに捉えたり、時には回り道しながら乗り越えていきましょう!

先輩ワーママとして、これから多くの「壁(=成長)」を迎えられるワーママの参考になれば幸いです。

↓購入して良かった商品もまとめておきます。

★保育園~小学校でも大活躍!名前書きは地味に負担です。

★小学生になったら自分のことは自分で!親はチェックだけ♪

★必需品!登下校時に持たせておくと安心!使い方の練習も